2016年07月18日16:52 來源:未知 作者:研究室 點擊: 次

7月14日下午,“當代生活與我的寫作生涯”中外作家交流會在上海市作協大廳舉行。遠道而來參加“第十四屆世界短篇小說大會”的三位外國作家巴拉蒂·慕克吉、任璧蓮、翠茜·斯洛特參加了此次座談,上海作家小白、姚鄂梅、周嘉寧、btr、哥舒意、錢佳楠、吳清緣,華師大教授金衡山、青年評論家張定浩、黃德海出席了座談會。座談會由上海作協副主席陳村主持。

來自美國的巴拉蒂·慕克吉說,她從在美國愛荷華首次接觸到電視開始就熱愛電視,很多創作靈感就來自電視傳遞的信息,這對她作品中的句子結構有潛在影響,也會讓她有新鮮元素運用到小說創作當中。

美國華裔作家任璧蓮去年國際文學周期間便曾來上海交流,她認為曾在中國大學任英語教師的經歷是其創作短篇小說很重要的靈感來源。在體驗和比較了中美兩種文化的碰撞之后創作了7部書,主題均是圍繞文化這個話題。

新西蘭作家翠茜·斯洛特則表示能來到中國參加世界短篇小說大會有種圓夢的感覺。她在20年的寫作生涯中,先寫詩,后寫散文,最后發現短篇小說更吸引她,因為短篇小說對想象力有很高要求。面對曾受傷的殖民歷史,她認為要直面歷史,尊重現實,不同的文化應相互融合相互影響,包括當前來自不同國家新移民的文化。這些認知對寫作有影響,各種語言文化對作家群體也產生了影響。

小白、姚鄂梅、周嘉寧、btr、哥舒意、錢佳楠、吳清緣、金衡山、張定浩、黃德海也先后發表了自己的意見。

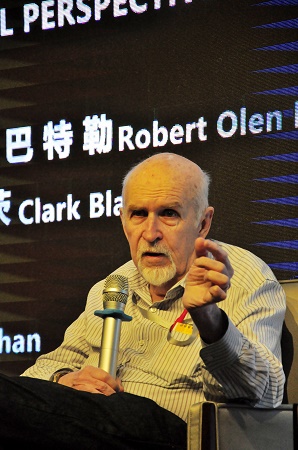

7月15日晚,作為“第十四屆世界英語短篇小說大會”的重要活動之一,第129期思南讀書會請到了美國及加拿大作家克拉克.布萊茨(Clark Blaise)、美國普利策小說獎得主羅伯特·奧倫·巴特勒(Robert Olen Butler)、華裔美國作家李翊雲,與華東師范大學外語學院教授金衡山,四位嘉賓圍繞寫作中的全球視角這一主題,分享他們各自的經歷與理解。

羅伯特從自己的《奇山飄鄉》說起,這是他在越南生活,工作十八年后的感悟。這本書包含17個故事,每個故事都是在講越南難民在美國的生活,在美國怎么找到自我,怎么生存下來,怎么開創自己的生活。羅伯特認為這些難民有自己獨特的文化,生活方式,民族等等,但他強調,“這些東西都是表面的,似乎是把我們分成了各個類。但實際上它們闡明的是人的共同性,這正是文學藝術要探究的東西,也是所謂全球性的所在。”所以書出版后,越南的難民看完會請他吃飯喝酒,他們要感謝,認為羅伯特沒有把這些越南難民看成是美國社會的他者,而是看成美國一部分。這便是“全球性”所在,在羅伯特看來,所謂“全球性”就是從文學角度來探究人性的共同點。

羅伯特還提到了在越南戰爭中一個很重要的詞:“越南化”,他覺得這個詞對自己非常貼近,“我在越南人在一起交流的時候,他們就成為了我,我也成為了越南人。無論我去哪里之后,我都有一種沖動,一種情感和越南人民的風景交織在一起。”而“這次我在上海,參加這么多讀者的讀書會,我感覺到你們的熱情,我也感覺我和你們融為一體。我感覺我成為了上海一部分”。所以他建議“當你去其他國家旅行的時候,可以把自己身份放下來,融入當地的文化。”

羅伯特·奧倫·巴特勒

李翊雲表示自己就是全球化的代表。但“有人問我是美國人還是中國人還是華裔美國人,這些問題對我來說并不是很在意。我的背景并不是我寫作當中重要的問題,我經常遇到一些人他們可能更多會想到我的家庭我的孩子,我的愛人,我的配偶等等,會談論自己的事業和生活。”

而當金衡山問起這些逐漸滲透的全球化變化的影響時,李翊雲坦言,縱使世界在飛速發展,人的發展卻并不一定是隨著世界的發展那樣快。“比如說我們十幾年前便在讀奧斯丁的小說,現在仍然在讀。”所以技術的發展,世界的變化,并不一定是和人性的發展有關的。

李翊雲

克拉克·布萊茨是美國出身,在加拿大長大,對他來說美國和加拿大并不是地理上的區別,而是時間上的區別。他還以用法語和英語寫作的感覺為例,強調“作為作家,我認為不一樣的不在于地理,而是堅持和心理。”他說自己在加拿大有很多朋友和親戚,和他們交流起來總是情感上和心理上更多“感受到這兩個國家的不同之處。”

克拉克認為,在來自印度的妻子的影響下,他對全球化有了更直觀的感受。“我出過兩本書。一本是講述美國人在印度生活經歷,而另外一本是從印度的角度講美國的生活,就是印度人到美國來。我認為這本身就是對全球化非常好的詮釋。”

克拉克·布萊茨